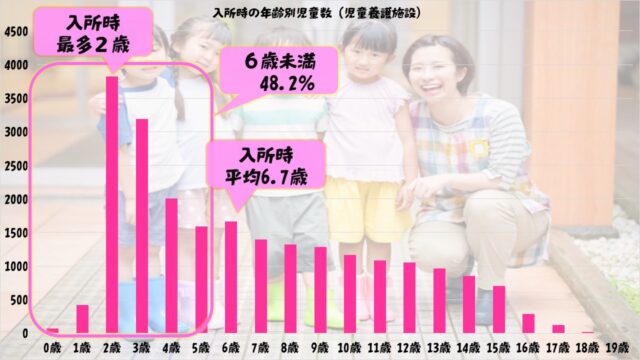

【保育士試験】社会福祉・子ども家庭福祉で出題される児童福祉六法。

児童福祉六法の6つの法律の覚え方や、それぞれの法律の「目的」をまとめました。

児童福祉六法とは?

一般的には「児童福祉六法」は、次の6つの法律を表します。

- 児童福祉法

- 児童扶養手当法

- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

- 母子及び父子並びに寡婦福祉法

- 母子保健法

- 児童手当法

語呂合わせは

です。

保育士試験での出題は・・・

「児童福祉六法」という言葉が、「保育士試験」に登場したのは令和7年度後期試験が初めて。

R7後期 社会福祉 問5

次のうち、「児童福祉六法」として、正しいものを2つ選びなさい。

- 「児童扶養手当法」

- 「子ども・子育て支援法」

- 「児童虐待の防止等に関する法律」

- 「母子保健法」

- 「こども基本法」

正答:1,4

しかしながら、これまでも「児童福祉六法」にあたる6つの法律は、わりとセットで試験に出ることが多かったのです。

次の【Ⅰ群】の児童福祉に関する法律名と、【Ⅱ群】のその規定内容を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

【Ⅰ群】

- 児童手当法

- 母子保健法

- 児童扶養手当法

- 児童福祉法

【Ⅱ群】

ア 児童福祉を推進していく機関・施設等について、児童福祉審議会、市町村・都道府県の業務、児童相談所、児童福祉司、児童委員、保育士、児童福祉施設、里親などが規定されている。

イ ひとり親家庭の家庭生活の安定のために支給される手当について規定している。

ウ 健康診査、妊娠の届け出、母子健康手帳、養育医療などが規定されている。

エ 家庭生活の安定および子どもの健全育成のために支給される手当について規定している。

正答:Aエ Bウ Cイ Dア

そのため、「児童福祉六法」については、それぞれの法律の内容を理解しておく必要があります。

児童福祉六法の内容・目的

「児童福祉六法」に含まれるそれぞれの法律の内容と目的を確認していきましょう。

児童福祉法

◎語呂合わせ◎ いくじなし、どうしよう(;´Д`) (1947年、児童福祉法)

◎語呂合わせ◎ いくじなし、どうしよう(;´Д`) (1947年、児童福祉法)児童福祉法は、1947年に制定された法律で、「福祉三法」「福祉六法」に含まれています。

第2次世界大戦後の混乱期に、戦争孤児などの健全な育成を図るために制定されました。 第1条はこちら!

児童扶養手当法

児童扶養手当法は、1961に制定されました。

所得の低い母子家庭を対象とする社会福祉制度として設けられました。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」は、精神または身体に障害を持つ児童を経済的に支援するための法律です。

1964年に「重度精神薄弱児扶養手当法」として制定されました。

- 精神または身体に障害を有する児童→特別児童扶養手当を支給

- 精神または身体に重度の障害を有する児童→障害児福祉手当

- 精神または身体に著しく重度の障害を有する児童→特別障害者手当

を支給し、これらの者の福祉の増進を図ることを目的としています。

母子及び父子並びに寡婦福祉法

◎語呂合わせ◎ いく路地も母子拭くし。 (1964年、母子福祉法)

◎語呂合わせ◎ いく路地も母子拭くし。 (1964年、母子福祉法)母子保健法

1965年に制定されました。

児童手当法

児童手当法は、1971年に制定されました。理解度チェック☆ミニテスト

+αミニテスト

さらにそれぞれの法律の内容や、「児童」「乳児」などの定義について学習できるミニテストです。

コメント