保育士試験で出題の多い「妊産婦の食生活」。

保育士試験で出題の多い「妊産婦の食生活」。

「子どもの食と栄養」では、「食事バランスガイド」と「食事摂取基準」という資料を基に出題される傾向にあります。

今回は、この2つの資料「食事バランスガイド」と「食事摂取基準」と関連付けながら解説していきます☆

妊産婦の食生活について「子どもの食と栄養」の出題傾向

妊産婦(妊婦と授乳婦)の食生活について、保育士試験「子どもの食と栄養」では、次のように出題されています。

R6前期 子どもの食と栄養 問 11

次のうち、妊娠期の栄養と食生活に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

- 「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」(厚生労働省)において、妊婦にカルシウムの付加量は設定されていない。 →〇

- 「妊産婦のための食事バランスガイド」(令和3年 厚生労働省)において、妊娠中期の1日分付加量は、主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の5つの区分すべてにおいて、+1(SV:サービング)である。 →×

- 妊娠期間中の推奨体重増加量は、妊娠前の体格別に設定されている。 →〇

- 妊娠中は胎児のために安静にし、ウォーキングなどの運動はしないようにする。 →×

このような問題が0~2問程度出題されています。

「食事摂取基準」と「食事バランスガイド」とチェック!

妊産婦さんの食生活の目安を表す資料は、「妊産婦のための食事バランスガイド」と「食事摂取基準」があります。

「食事摂取基準」は、それぞれの栄養素をどのぐらい取ればいいかが事細かに書かれています。正直、これを読んでも、「じゃぁ、何をどのくらい食べたらいいの?」って分かりづらいです。

一方、「妊産婦のための食事バランスガイド」は、「副菜+1、主菜+1、果物+1」と品数を増やしていけばいいので、栄養素にあまり詳しくない妊婦さんでも取り組みやすいです。

「妊産婦のための食事バランスガイド」は、「食事摂取基準」をもとに作られているので、勉強するときは、両方を関連付けながら勉強すると効率がいいですよ。

お腹の中で赤ちゃんを育てる妊婦さん、母乳で赤ちゃんを育てる授乳婦さんは、「付加量」と言って、いつもの生活よりも多くの栄養を取らなくてはなりません。

栄養が不足すると、赤ちゃんが元気に育たなかったり、限られた栄養の中から優先的に赤ちゃんに栄養を送るので、ママの体がボロボロになってしまうことも・・・。

逆に栄養が多すぎると、赤ちゃんが大きくなりすぎたり、余分なお肉がついてしまったりして、出産が大変になってしまうこともあります。

昔は、「妊娠中は2人分食べろ」なんて言う人もいましたが、単純に2人分食べればいいのではなく、必要な栄養・取りすぎ注意な栄養があるので、しっかりと学習する必要があります。

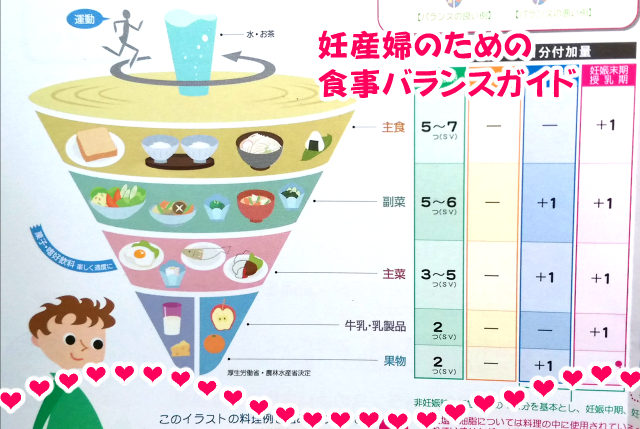

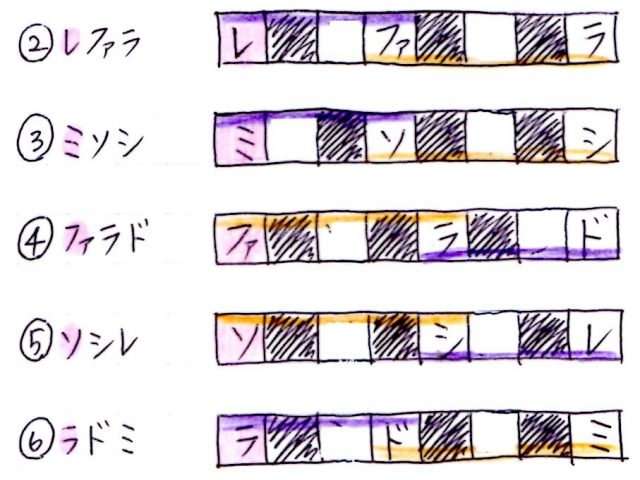

妊産婦のための食事バランスガイド

このようなコマの絵、見たことあるでしょうか。

バランス良くとらないとコマが傾いて倒れちゃうよ・・・

出題ポイント

- 文章の穴埋め

- コマの絵の意味

- 一日分の付加量

覚える項目はあまり多くないですし、ポイントを押さえておけば、得点を取りやすいです。

「文章の穴埋め」を練習したい方はこちら↓

妊産婦でなくても、普段の生活でも役に立ちますよ。

| 非妊娠時 | 初期 | 中期 | 末期・授乳期 | |

| 主食 | 5~7 | +1 | ||

| 副菜 | 5~6 | +1 | +1 | |

| 主菜 | 3~5 | +1 | +1 | |

| 乳製品 | 2 | +1 | ||

| 果物 | 2 | +1 | +1 |

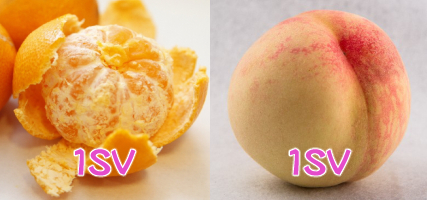

単位は、SV(サービング)と言って、簡単に言うと「品数」のようなものです。

主食は、ご飯1杯=1SV、スパゲティ1皿=2SVと数えます。

1日に5~7SVって結構な量ですね。毎食ご飯2杯(>_<)

1日に5~7SVって結構な量ですね。毎食ご飯2杯(>_<)

主にエネルギーを摂取します。

副菜は、サラダや煮物の小鉢は1SV、野菜炒めなどお皿に盛った料理は2SV。

主に、ビタミン、ミネラルを摂取します。

主菜は、たんぱく質ですが、ビタミンや鉄分も豊富です。

目玉焼き、納豆は1SV。ハンバーグやショウガ焼きなどボリュームのある料理は3SV。

牛乳・乳製品は、「カルシウム」のイメージが強いかもしれません。

妊娠末期・授乳期は「+1」になっているものの、実は、カルシウムの付加量は妊娠中・授乳中を通して「なし」なのです。

というのも、妊娠中はカルシウムを効率的に吸収できるように妊婦さんの体が変化するからなのですが、とは言え、カルシウムが足りないとママの骨からカルシウムが使われてしまいますし、意識して取るに越したことはないです。

また、牛乳・乳製品は、良質なたんぱく質、鉄分、ミネラル、カロリーを手軽に摂取できるので、末期は「+1」になっているんですね。

果物は、ビタミンやエネルギーになります。

その他、絵をよく見ると

- コマの軸・・・水・お茶

- コマの上・・・運動している人

- コマのひも・・・菓子や嗜好品

となっています。

令和2年度 後期試験 子どもの食と栄養 問6

次の文のうち、「食事バランスガイド」(平成 17 年:厚生労働省・農林水産省)に関する記述として、不適切な記述を一つ選びなさい。

- 食事の提供量の単位は、SV(サービング)である。 →〇

- 1食に「何を」「どれだけ」食べたらよいかが示されている。 →×

- コマのイラストで描かれている。 →〇

- 菓子・嗜好飲料は食生活の中の楽しみとしてとらえ、料理グループには含まれていない。 →〇

- 「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の5区分の料理で示されている。 →〇

食事摂取基準

食事摂取基準は改定されて、2025年版が出ていますが、妊産婦の付加量について、一部2020年版から変更されています。

出題ポイント

- 各栄養素の細かい付加量の数値までは聞かれない

- 「付加量」のある栄養素、無い栄養素を押さえておく

- 初期、中期、後期で付加量の違うものはどれか、を押さえておく

こんな感じでしょうか。

「食事摂取基準」自体は、数値がよく問われているのですが、妊産婦の付加量についてのみ過去5年分見たところ、細かい数値よりも、「どの栄養素が大事か」という部分が問われている印象です。

これから学習される方は、「食事バランスガイド」と関連付けながら覚えていくといいですよ❀

体重増加とエネルギーの付加量

妊娠中の体重の増加量は、次の表の通り。

※体重増加について、近年の傾向では出題が減っています。食事摂取基準2025年版では、妊産婦の体重についての記載はなくなりました。

| BMI | 体重増加 | |

| やせ | ~18.5 | 12~15kg |

| 普通体重 | 18.5~25 | 10~13kg |

| 肥満1度 | 25~30 | 7~10kg |

| 肥満2度以上 | 30~ | 個別対応(上限5kg) |

ここでのポイントは、

- BMIは非妊娠時(妊娠前)の体重から算出

- 体重増加は、非妊娠時(妊娠前)の体重からの増加量

「非妊娠時(妊娠前)」を基準にしていることです。

平成26年度再試験 子どもの食と栄養問12

妊娠中の体重の増加は、子宮内での胎児の発育と胎盤や羊水の増加、母体側の貯蔵脂肪や血液の増加などによる。

正答:○

赤ちゃんはだいたい3000gで生まれてくるのですが、赤ちゃんと羊水、胎盤で5キロぐらい。それ以外は母体の増加分です。でも、太ったわけじゃなくて、蓄えとして必要なので、体重増加量は大事なんです。

体重を増やすには、「とりあえずお菓子で!」って、そりゃ駄目ですよね。

「食事バランスガイド」には

「主食」を中心にエネルギーをしっかりと

主食

- 末期・授乳期・・・+1

とあります。

炭水化物の付加量は・・・?

妊娠後期には、エネルギーをとるために「主食」を1SV増やしますが、食事摂取基準では

となっています。主

食増やしたら、炭水化物増えるじゃん!って言いたくなりますが・・・

これにはカラクリ?があって、炭水化物はエネルギー(摂取カロリー)に対して50~65%という形で示されているので、摂取カロリーが増えると(下の表参照)炭水化物も実質的には増えるんですね。

ただ、炭水化物については、割合で示されているので、「付加量無し」となっています。

食物繊維の付加量も・・・?

炭水化物は「糖+食物繊維」ですね。

ということで、食物繊維も

です。

もちろん、主食以外の食品からもエネルギーは摂取できるので、バランスのいい食事が大事です。

推定エネルギー必要量の付加量

「推定エネルギー必要量」の「付加量」は次の通りです。

| 推定エネルギー必要量(付加量) | ||||

| 初期 | 中期 | 後期 | 授乳期 | |

| エネルギー(kcal) | +50 | +250 | +450 | +350 |

※「妊婦個々の体格や妊娠中の体重増加量及び胎児の発育状況の評価を行うことが必要である。」と但し書きがされています。

食事摂取基準では、身体活動レベルごとに必要なエネルギーが記載されていますが、身体活動レベルⅠ・Ⅱ・Ⅲともに、付加量は同じです。

ビタミン・ミネラル

食事摂取基準には、

不足しがちなビタミン・ミネラルを、「副菜」でたっぷりと

副菜

- 中期・・・+1

- 末期・授乳期・・・+1

とあります。

そのほかにも、主菜、牛乳・乳製品、果物からも色々なビタミン・ミネラルを取ることができます。

ビタミン

| 推奨量(付加量) | ||||

| 初期 | 中期 | 後期 | 授乳婦 | |

| 葉酸(µg) | +0 | +240 | +100 | |

| ビタミンA(µgRAE) | なし | +80 | +450 | |

| ビタミンB1(µg) | +0.2 | |||

| ビタミンB2(mg) | +0.3 | +0.6 | ||

| ビタミンB6(mg) | +0.2 | +0.3 | ||

| ビタミンC(mg) | +10 | +45 | ||

「葉酸」は、妊娠前の倍ぐらいの量を意識して取る必要があります。

意外なのは、ビタミンAでしょうか。催奇形性があるので、妊娠初期は過剰摂取に注意が必要ですが、授乳婦の付加量がすごいですね。

出題の少ないビタミンw

「推奨量」というのが科学的に分からない栄養素は「目安量」という言葉で書かれています。

| 目安量 | |||

| 女性

30~49歳 |

妊婦 | 授乳婦 | |

| パントテン酸(mg) | 5 | 5 | 6 |

| ビタミンD(µg) | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

| ビタミンE(mg) | 5.0 | 5.5 | 5.5 |

※ビタミンD、ビタミンEは、2020年度版から数値が変更されています。

ビタミンKは、18~49歳の目安量と妊産婦の目安量に差はありません。新生児頭蓋内出血症や新生児メレナ予防のために授乳前に納豆食べたほうがいいよ、とかはよく聞く話ですが・・・。

「目安量」で書いてあるものって、問題にしにくいからでしょうか。あまり出題されていません。

それぞれのビタミンの働きについて復習したい方はこちら↓

ミネラル

| 推奨量(付加量) | ||||

| 初期 | 中期 | 後期 | 授乳婦 | |

| マグネシウム(mg) | +40 | +0 | ||

| 鉄(mg) | +2.5 | +8.5※ | +2.0※ | |

| 亜鉛(mg) | +2 | +4 | ||

| 銅(mg) | +0.1 | +0.6 | ||

| ヨウ素(µg) | +110 | +140 | ||

| セレン(µg) | +5 | +20 | ||

| モリブデン(µg) | なし | +3 | ||

※「鉄」の数値が2020年版から変更されています。

「付加量なし」のミネラル

カルシウム・ナトリウム:付加量なし

R3後期 子どもの食と栄養

妊娠中は非妊娠時に比べ、カルシウムの必要量が増加するため、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、妊娠期にカルシウムの付加量が設定されている。 →×

「妊産婦の付加量」については、「カルシウムの付加量」問題の出題がダントツで多いです。

ミネラルのポイントは「鉄分」!

妊娠中期・後期はうっかりしていると、あっという間に貧血になります。

というのも、胎児の体を作るのに必要というのもあるのですが、胎盤を作ったり、出産で失う分の血液をためておいたり、妊娠前の1.5倍とも言われる量の血液を蓄えるんです。

鉄分が足りなくても血は増えますから、そうすると血液が薄くなって貧血になります。貧血になると、疲れやすくなるんです。

しかも、貧血だと出血が止まりにくくなります( ;∀;)

もともと女性は、貧血になりやすい人が多いので、特に鉄分は意識して取る必要があります。

ちなみに鉄分は、「月経あり」の人と「月経なし」の人とで推奨量が違います。

妊娠した場合、「月経なし」の値に付加量を付けます。

| 推奨量 | ||||

| 鉄(mg) | 18~29歳 | 30~49歳 | 初期・授乳婦 | 中期・後期 |

| 月経なし | 6.0 | 6.0 | +2.5 | +8.5 |

| 月経あり | 10.0 | 10.5 | ||

30代で毎月月経がある人は「10.5mg」

その方が妊娠した場合、妊娠中期・後期は6.0+8.5で「14.5mg」必要になるというわけです。

(※2020年版では、妊娠中・後期の付加量が大幅に引き下げられました(+14.0→+9.5)。2025年版では、さらに引き下げられました(+9.5→+8.5)。)

平成26年度再試験 子どもの食と栄養

C 妊娠中の貧血を改善しないと、胎児の発育や産後の回復に影響を与える場合がある。→〇

D 「日本人の食事摂取基準(2010 年版)」において、妊婦の鉄の付加量(月経なし:推奨量:mg/ 日)は、初期、中期、末期を通して同じである。→×

たんぱく質

たんぱく質については、

からだづくりの基礎となる「主菜」は適量を

主菜

- 妊娠中期 +1

- 妊娠末期・授乳期 +1

牛乳・乳製品

- 妊娠末期・授乳期 +1

とあります。

| 推奨量(付加量) | ||||

| 初期 | 中期 | 後期 | 授乳婦 | |

| たんぱく質(g) | +0 | +5 | +25 | +20 |

初期は+0ですが、赤ちゃんの成長が活発になる中期・後期は段階的に増えていきます。

脂質

脂質はほとんど出題されません。

食事バランスガイドには、

とあります。

料理に使用されているから、品数を多くすれば必然的に増えることのなるけど、取り過ぎには気を付けてね!って感じでしょうか。

油の中でも、オリーブオイル(オレイン酸)は、便秘の解消に役立ちますし(だからといって付加量は無し)、

でも、お菓子や脂身の肉に含まれる脂質(飽和脂肪酸)は控えたいところです。

不飽和脂肪酸

| 目安量 | |||

| 30~49歳 | 妊婦 | 授乳婦 | |

| n-6系脂肪酸(g) | 9 | 9 | 9 |

| n-3系脂肪酸(g) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |

青皮魚に含まれる良質の油(n-3)は、赤ちゃんの成長に必要ですが、2025年版の改定で、「30~49歳」「妊婦」「授乳婦」の目安量が変更され、同じ数値になりました。

脂質・飽和脂肪酸:付加量無し

ちょこっとまとめ&ミニテスト

体重増加量、エネルギー、たんぱく質、葉酸、鉄は要チェックです。

ミニテスト

→うまく表示されない方はこちら(別ウィンドウで開く)

コメント

大変参考になり理解しやすいサイトで、保育士試験間近になりここ数日毎日何度も利用させていただいています。子育て中とうかがってます。大変忙しいと思いますが、妊産婦の食生活・付加量のミニテストのアップ心待ちにしています。よろしくお願いいたします。

ようにゃんさん、コメントありがとうございます(●^o^●)

すっかり失念してました。UPしましたのでご活用ください。