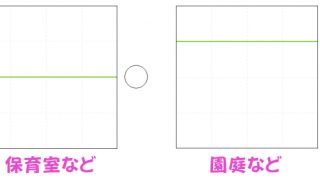

保育士試験・子ども家庭福祉で出題される「犯罪少年・触法少年・虞犯(ぐはん)少年」の違いについて、まとめました。

※分かりやすいように、なるべく簡略化した図で表現していますが、犯罪の内容や調査の経過などにより、実際とは異なる場合があることをご了承ください。

犯罪少年・触法少年・虞犯少年とは

- 犯罪少年

→14歳以上20歳未満の罪を犯した少年 - 触法少年

→14歳未満の罪を犯した少年 - 虞犯(ぐはん)少年

→20歳未満の罪を犯す恐れのある少年

司法手続きなどにおいて、大きな違いは、犯罪行為を行ったとしても14歳未満の者(触法少年)は、基本的には「逮捕」されないということです。

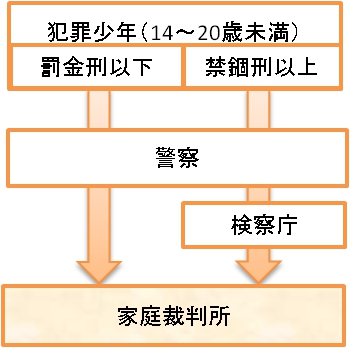

犯罪少年

まずは、罪を犯した14歳以上の少年の、その後の流れを見ていきましょう。

警察・検察庁へ

警察に検挙された後、殺人など禁固刑以上の罪を犯した者については検察へ送られます。

検察では、身柄を拘束(拘留)することができます。

罰金刑以下の犯罪の場合、警察から直接家庭裁判所へ送致されます。

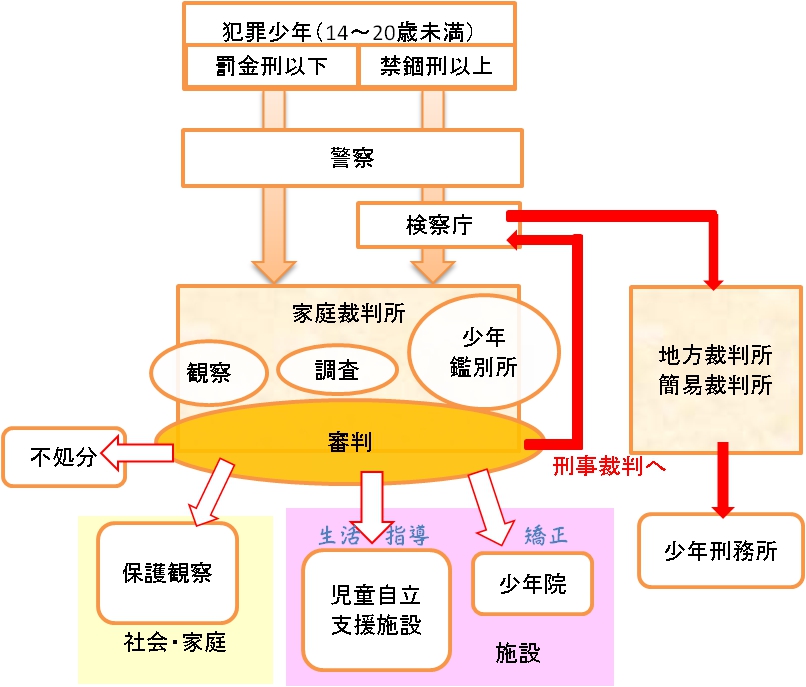

家庭裁判所へ

家庭裁判所では、裁判の前に調査が行われます。

少年鑑別所にて、医学的調査や心理学的調査が行われることもあります。

家庭裁判所その後

家庭裁判所が少年に対して行う「処分」ですが、その目的は、

です。

その処分は、軽い方から並べると

- 不処分

- 保護観察処分

- 児童自立支援施設へ送致

- 少年院へ送致

- 刑事裁判へ

となっています。

不処分

保護観察や児童自立支援施設での指導を行わなくても更生が見込まれる場合は、不処分となります。

保護観察

施設ではなく、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会・家庭で生活します。

児童自立支援施設などへ送致

生活指導が適当であると判断された場合、児童自立支援施設へ送致されます。

適当な児童自立支援施設がない場合は、児童養護施設へ送致される場合もあります。

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

「児童養護施設入所児童等調査結果」(h25)によると、平成25年2月時点での児童自立支援施設児の数は、1670人でした。

- 入所時の年齢(平均)は13.1歳

(13、14歳の入所が最も多い) - 在籍している児童の年齢(平均)は14.1歳

- 在籍期間(平均)は1.0年

6歳で入所した例もあるようですが、そのほとんどは11~15歳です。

下記のサイトは、児童自立支援施設で生活した方の記録です。参考までに。

▶世の中の癌と呼ばれて 第5回~児童自立支援施設での半年 前編~

少年院送致

再び犯罪を犯す恐れが強いと判断された場合、矯正教育を行うために、少年院へ送致されます(入院)。

少年院では、犯した罪について自覚・反省させるだけではなく、規則正しい生活習慣を身につけさせる生活指導や、職業指導なども行われます。

少年院へ入院する少年は年間約3000人(1日平均2500人程度)。そのうち9割が男子です。

もっと詳しく少年院についてして知りたい方は、下記のサイトが分かりやすいです。

▶少年院生活の実態

起訴、地方裁判所へ

犯罪少年の中でも、死刑や懲役、禁錮刑にあたるような重大な事件(殺人、傷害致死、放火などの重大犯罪)については、家庭裁判所が「刑事処分(刑罰を科すこと)が相当」と認めた場合、更に裁判を行うために、検察官に送致され(逆送)、その後、地方裁判所などにかけられます。裁判の結果、有罪の場合は少年刑務所に収容されます。

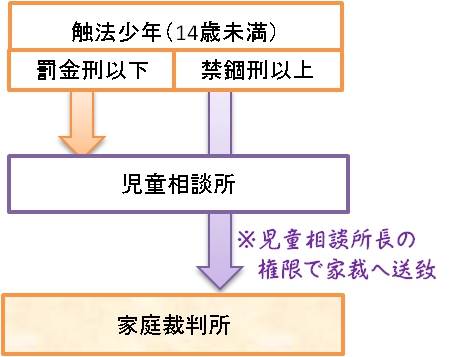

触法少年

法律上、14歳未満の少年には刑事責任能力がないとされています。

14歳に満たない者の行為は、罰しない。

刑事責任能力がないので、刑法に違反するこうな行為を行っても「犯罪」とはみなされず(触法)、警察も逮捕や拘留・捜査をすることができません。

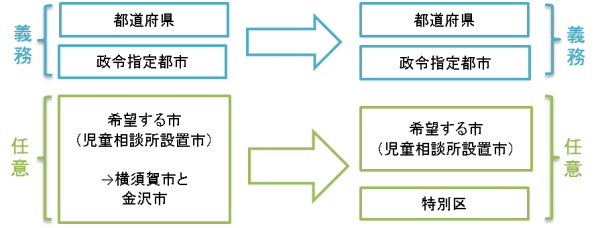

そのため、罪を犯した時点で14歳未満だった場合は、検察庁ではなく、児童相談所に送致され、児童相談所でその対応が行われます。

家庭裁判所へ送致される場合

でも、「じゃぁ、14歳になるまでなら犯罪し放題~捕まらないし~♪」となるかというと、そんなことはないです。

犯した罪が、殺人や放火など、死刑、無期懲役刑、禁固刑などに相当する場合には、児童相談所長の権限で家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所での裁判は、触法少年だからと言って甘くなるわけではありません。

警察による調査(「捜査」はできないので「調査」)が行われ、犯罪少年と同じように裁判が行われます。その後、児童自立支援施設や少年院(おおむね12歳以上)に送致されます。

ちなみに、2004年長崎市佐世保市で起こった小6女児殺害事件では、加害者の女子生徒は、その後家庭裁判所の審判により、県外の児童自立支援施設へ送致されています。

虞犯(ぐはん)少年

まだ罪を犯したわけではないけれど、将来的に罪を起こしそうな少年を「虞犯少年」といいます。

家出を繰り返したり、犯罪性のある人とつるんだりというようなことを行い、それが将来犯罪に結びつきそうな場合、罪を犯す前に更生の道を開くために、家庭裁判所に送られることがあります。

ちょこっとまとめ

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

- 14歳未満の触法少年を発見した場合→児童相談所に通告

- 14歳以上の犯罪少年を発見した場合→家庭裁判所に通告

・・・実際は、ぱっと見14歳以上か未満かわからなかったら、児相、家裁、警察のどこに通報しても間違いではないようですが・・・。法律上は、14歳未満は児相、14歳以上は家裁となっています。

過去問

平成24年度本試験 児童福祉

罪を犯した満(A)歳以上の少年のことを犯罪少年と言うが、犯罪少年を発見した者は、「児童福祉法第25条」に基づき、これを(B)に通告しなければならない。一方、(A)歳に満たない場合は、福祉的な判断が優先されるのが原則であるが、(C)長の判断によって必要があると認められた場合には、(B)に送致される。

正答:A14 B家庭裁判所 C児童相談所

※これに関連して「福祉教科書保育士完全合格テキスト2018上」P137の一番下にある問題は、解説が間違っているので注意です!

コメント