保育士試験・子どもの食と栄養の要「食事摂取基準」  数字がいっぱい並んだ表を見て、「こんな表覚えられないよ~!」と諦め・・・るのはまだ早い!

数字がいっぱい並んだ表を見て、「こんな表覚えられないよ~!」と諦め・・・るのはまだ早い!

- 全ての栄養素に目を通さなければいけない?

- 全ての年齢の数値を覚えなければ解けない?

- 推定平均必要量・推奨量・目安量・目標量を覚えなければいけない?

そんなことないですよ!

実は、出題される栄養素はほぼ決まっているんです。

なので、とりあえず出題される物からおさえていきましょう(^o^)/

※食事摂取基準は令和7年度より「2025年度版」になりました。今回は2025年版をもとに解説します☆

食事摂取基準学習のポイント

「推奨量」「推定平均必要量」「耐容上限量」「目安量」「目標量」と拓さんの数値が合って分かりにくい食事摂取基準。 どこから覚えたらいいのでしょうか?

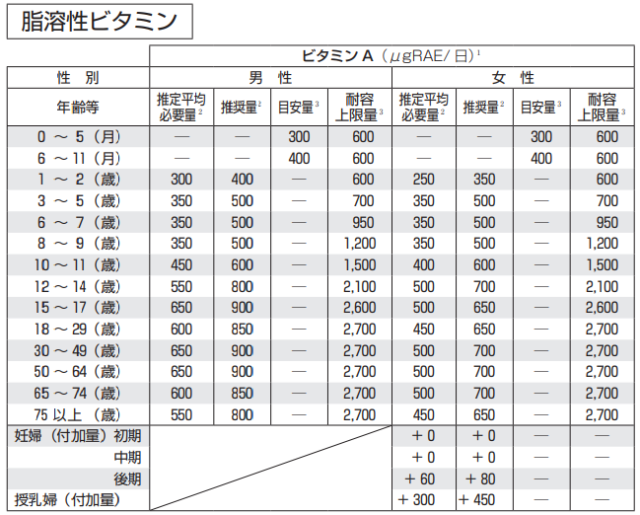

食事摂取基準2025年版より

「推定平均必要量」の数値が出題されたことは、過去5年間ありません。

「推奨量」がない物は「目安量」が書かれています。乳児は、「推奨量」ではなく「目安量」が示されています。 出題の多いものは、

- 乳児・幼児・学童期についての出題

- 男女の数値が同じ・女性のほうが多い

この辺は要チェック☆

食事摂取基準②エネルギー・たんぱく質・カルシウム・鉄は必ずチェック!

ポイントをおさえて、「食事摂取基準」を得意にしていきましょう(●^o^●)

今回は、「推奨量」「推定平均必要量」「耐容上限量」「目安量」「目標量」と、年齢の区分など、食事摂取基準の表を見る時の基本的な事柄について解説します。

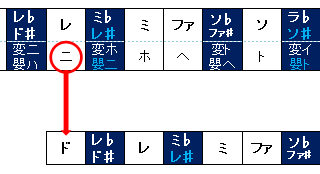

推定平均必要量・推奨量などの違い

ほとんどの栄養素では、「推定平均必要量」と「推奨量」の2つが設定されています。まずは、この二つの違いをおさえておきましょう。

- 推定平均必要量 ・・・半数の人が必要量を満たす量

- 推奨量 ・・・ほとんどの人(97~98%)の人が充足している量

ちなみに、「推定平均必要量」と「推奨量」はどっちが数値的に多いと思いますか?

上の説明を読んで、私は直感で「推定平均必要量のほうが多そう!」とずっと思っていたのですが・・・

| たんぱく質(女性) | 推定平均必要量 | 推奨量 |

| 18~29歳 | 40 | 50 |

| 30~49歳 | 40 | 50 |

正解は「推奨量」です。 「推定平均必要量」と思った人は、私と同じ間違いをしているかも!

- 推定平均必要量 ・・・この数値を下回ると半数の人が欠乏症に(半数の人はこれで足りてるのかも)

- 推奨量 ・・・この数値を上回ればほとんどの人はOK

↑実際は、こういう意味です。

では、過去問を見てみましょう。

耐容上限量

では、推奨量をこえていればいくらでも取っていいかというと、栄養が多すぎるとそれはそれで体に負担になります。

なので、「耐容上限量」が設定されている物もあります。

目安量

科学的に「推定平均必要量」が分からない物は、「目安量」が設定されています。

「目安量」は、この数値以上を取っていれば不足のリスクはまずない、数値です。

※ただし「鉄」のみ、「6~11月」は「推奨量」「推定平均必要量」が示されています。これは大事!

↓ここまでは問われませんが、一応・・・

- n-6系脂肪酸、n-3系脂肪酸

- ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK

- パントテン酸、ビオチン

- カリウム、リン

- マンガン、クロム

「目標量」ではなくて、「推定平均必要量」ですね。

目標量

これとは別に、「目標量」が設定されている物もあります。

「目標量」は、生活習慣病の予防のために目指すべき数値です。

- 1歳~ ・・・たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム

- 3歳~ ・・・食物繊維、カリウム、飽和脂肪酸

乳児(0歳児)は、「目安量」が示されています。

上記、説明の通りです。

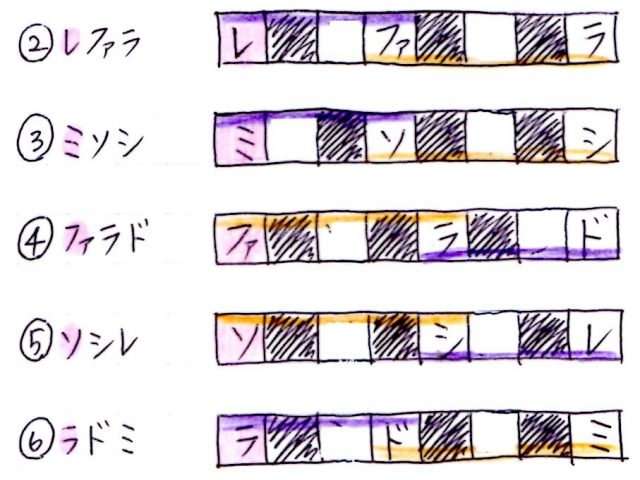

乳児は基本2区分

ほとんどの栄養素では、乳児期は「0~5月」「6~11月」の2区分に分れて書かれています。

◆脂質

| 男性 | 目安量 | 目標量 |

| 0~5月 | 50 | |

| 6~11月 | 40 | |

| 1~2歳 | 20~30 | |

| 3~5歳 | 20~30 | |

| 6~7歳 | 20~30 |

ただし、「推定エネルギー必要量」と「たんぱく質」だけは、「0~5月」「6~8月」「9~11月」の3区分です。

◆たんぱく質の食事摂取基準

| 男性 | 推奨量 | 目安量 |

| 0~5月 | 10 | |

| 6~8月 | 15 | |

| 9~11月 | 25 | |

| 1~2歳 | 20 | |

| 3~5歳 | 25 | |

| 6~7歳 | 30 |

6~8か月ごろ寝がえりをするようになって、9~11か月ごろはいはいが始まり、運動量も増えるので、必要なエネルギーやたんぱく質も増えるんですね(^O^)

よく出題されるところなので、チェックしておきましょう!

R6後期 子どもの食と栄養 問2

次の文は、「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」(厚生労働省)に関する記述である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

各栄養素等の食事摂取基準については、「出生後6か月未満(0~5か月)」と「(A6か月以上1歳未満(6~ 11 か月))」の2つに区分されている。特に、成長に合わせてより詳細な区分設定が必要と考えられるエネルギーと(Bたんぱく質)については、(C3つ)の区分で表示されている。

※2020年版と変更ありません。 ちなみに学童期は、6~7(歳)、8~9(歳)、10~11(歳)の3区分です。イメージ的には、「1・2年生」「3・4年生」「5・6年生」って感じでしょうか。

身体活動レベルは、乳幼児は1段階

「推定エネルギー必要量」は、ほとんどの年齢区分でⅠ(低い)、Ⅱ(普通)、Ⅲ(高い)の3つのレベルで示されています。

ただし、乳幼児(「3~5歳」まで)は、男女とも1区分です。

◆推定エネルギー必要量

| 身体活動レベル | |||

| 男性 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |

| 0~5月 | 550 | ||

| 6~8月 | 650 | ||

| 9~11月 | 700 | ||

| 1~2歳 | 950 | ||

| 3~5歳 | 1300 | ||

| 6~7歳 | 1350 | 1550 | 1750 |

| 8~9歳 | 1600 | 1850 | 2100 |

ミニテスト

+αミニテスト

コメント

分かりやすいです!

タンパク質摂取基準の例題

正解は○→❌ではないでしょうか?

2区分ではなく、3区分なので(^_^)/

中野みずきさん、コメントありがとうございます(●^o^●)

その通りです!訂正しました。ご指摘ありがとうございましたm(__)m